|

|

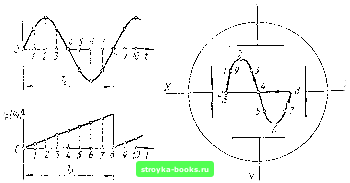

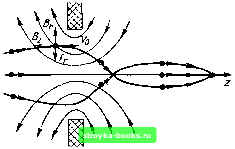

Главная Электронные лампы [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [ 19 ] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] прямо пропорцпо(Езльпо времени. Затем напряжение развертки резко падает до первоначального значения (участок Б В) и ссетовое пятно почти мгновенно возвращается в исходное положение. Далее цикл изменения светового луча повторяется. Световую линию на экране, создаваемую этим напряжением, принимают за ось времени. При одновременной подаче исследуемого синусоидального напряжения на сигнальные пластины УУ и пилообразного напряжения развертки на гори:-!онтально отк.Юняющие (развертывающие) пластины XX электронный луч будет одиовремекко перемещаться в  Рис. З.С. Принцип получения осциллограммы исследуемого сппусоидального напряжения. вертикальном направлении под действием 0 и в горизонтальном - 1юд действием Ц. Прн этом луч будет прочерчивать иа экране раз-Еернутую во времени диаграмму исследуемого синусоидального напряжения (рис. 3.6). Для получения неподвижного изображения па экране необходи-л-ю, чтобы при каждом перемещении луча вдоль линии развертки на него действовали каладый раз в одних и тех же точках развертки одинаковые напряжения па сигнальных пластинах. Полное совпадение отдельных повторяющихся изображений получится в том случае, если период развертки будет равен целому числу периодов исследуемого напряжения, т. е. Это условие называется синхронизацией периода напряжения развертки с периодом напряжения исследуемого сигнала. Параметры ЭЛТ. Одним из основных параметров электронно-лучевых трубок является чувствительность, показывающая, на сколько миллиметров перемещается луч по экрану при изменении напряжения на отклоняющих пластинах на \ В. Чувствительность принято выражать в миллиметрах на вольт. Математически чувствительность определяется по формуле (3.1) s = 4r = ] де .S - чувствительиссть, мм/П; h - величина отклоиепия луча на ::]Краие трубки, мм; - длина отклоняющих пластин, мм; - расстояние от середины пластины до экрана, мм; - расстояние между пластинами, мм; U;,2 - напряжение на втором аноде, В. Зависимость чувствительности от всех величии, входящих в данную формулу, нетрудно объяснить (рис. 3.7). С увеличением /, электрон дольше летит в отклоняющем поле и поэтому получает большое г/гкюнение. А при одном и том же угловом отклонент] смсаение светящегося пятна иа экране возрастает с увеличением расстояния /3. Есия же раздвинуть пластины, т. е. увеличить d, то напрялеиность поля между пластинами уменьшится и это вызовет уменьшение отклонения. Увеличение Ua2 также приводит к уменьшению отклонения. Рис. 3.7. К noflCiiennro зависимости иувствите.гьмости электроннолучевой трубки от ее конструктивных размеров. поскольку при этом возрастает скорость движения электронов между пластинами. В современных электростатических трубках величина чувствительности находится в пределах 0,1 - 1 мм/В. Чувствительность трубки в горизонтальном (SJ и вертикальном (,5) направлениях неодинакова, так как одна пара пластин расположена дальше от экрана, чем другая. Помимо чувствительности, важнейшими параметрами ЭЛТ являются яркость свечения экрана и длительность послесвечения. Яркость свечения жрана - эю сила света, излучаемого 1 м- светящейся поверхности экрана в направлении наблюдателя. Равномерно светящаяся поверхность площадью 1 м, излучающая в направлении наблюдателя свет силой в одну свечу, имеет яркость одну канделу иа квадратный метр (кд/м). Яркость свечения экрана современных ос-иил;юграфических ЭЛТ составляет несколько десятков кандел на квадратный метр. Длительность послесвечения - это время, необходимое для спадания яркости свечения от первоначальной величины до минимального значения после прекращения электронной бомбардировки экрана. Условно, в зависимости от состава люминофора, длительность послесвечения делят на пять групп: 1) менее 10" с - очень короткое послесвечение; 2) от 10~ до 10~ с - короткое; 3) от iO~~ до 0,1 с - среднее; 4) от 0,1 до 16 с - длительное; 5) более 16 с - очень длительное. Одним из определяющих параметров осциллографических трубок, иредназиачеиных для фотографирования с экрана быстропротекаю-гцих процессов, является максимальная скорость записи осциллограмм. Величина ее, помимо режима питания, определяется эффективностью люминофора, его активностью к фотоэмульсии и плотностью тока в электронном пятне. Для повышения скорости записи используются трубки с дополнительным ускорением (послеускоренпем) электронов после прохождения ими отклоняющей системы. Трубки с послеускоренпем позволяют регистрировать осциллограммы при движении пятиа на экране со скоростью порядка 10 ООО км/с. 3.2. ЭЛЕКТРОШЮ-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ С МАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Устройство электронно-лучевой трубки с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением показано па рис. 3.8. Электронная пушка состоит из катода К, модулятора М и анодов Al и Лз (анод Л.) внутри баллона соединен с графитовым покрытием - к м +Af Фп он  Рис. 3.8, УстройсТ!Ю ЭЛТ с маг- Рис,3.9. Л!агнитная фокусировка электрон-нитиым управлспиелг. ного луча. аквадагом). К фокусирующей катушке (ФК) подводится постоянное напряжение, вследствие чего через нее проходит постоянный ток, создающий вокруг катушки неоднородное магнитное поле. Система отклонения состоит из отклоняющих катушек (ОК), расположенных перпендикулярно друг к другу и к оси трубки. Эти катушки создают магнитные поля, силовые линии которых взаимно перпендикулярны. Принцип фокусировки электронного луча магнитным полем по-> ясняется рис. 3.9. Неоднородное магнитное иоле ФК имеет осевую составляющую вектора индукции и ра,диальную составляющую В. На электроны, влетающие в фокусирующее магнитное поле со скоростью У, действует сила F-ey,B„ (3.2) перпендикулярная как к вектору К, так и к вектору В и закручивающая электроны вокруг осп г. На рис. 3.9 эта сила не показана (она направлена перпендикулярно к плоскости рисунка). Вращение элек- [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [ 19 ] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] 0.001 |