|

|

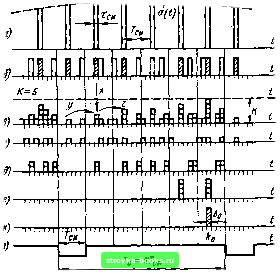

Главная Микропроцессорные системы [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [ 38 ] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] жения сигнала решает также задачу фиксации времен-:;н6го положения этого сигнала. f Алгоритм обработки входных данных в обнаружителе определяется характером полезного сигнала и свой-;ствами помех, а также требованиями, предъявляемыми к его качественным характеристикам. Основными характеристиками обнаружителя являются: вероятность ложной тревоги; вероятность пропуска сигнала; диапазон поиска, т. е. временной интервал, в преде-.лах которого осуществляется поиск и обнаружение сиг-•яала; I разрешающая способность, или величина интервала дискретизации До; среднее время обнаружения Го или время поиска, ЦОД которым понимается интервал времени, в течение Ёоторого производится статистический анализ прини-аемых данных до принятия решения об обнаружении , лгнала. Анализ всех этих характеристик лежит в основе вы-бора принципа построения и структуры обнаружителя, .которые подробно рассматриваются в специальной литературе [17-20]. Поэтому здесь затрагиваются лишь особенности практической реализации обнаружителей как составных частей микропроцессорных систем, причем основное внимание уделяется обнаружителям неко-..герентных периодических импульсных сигналов, нашед-;.шим наиболее широкое применение в радиолокационных Я радионавигационных системах. Типичный характер полезного сигнала на выходе 1йриемного устройства РТС изображен на рис. 4.4,а. Он !редставляет собой периодические пачки импульсов с известными длительностью Тс.и и периодом повторения мпульсов Tea внутри пачки, периодом следования паек Гп, формой огибающей пачки a{t) и ее эффективной ительностью Тп. Задачей обнаружителя является ре-гистрация факта прихода, полезного сигнала при одно-рвременной фиксации момента его появления. Причем под фиксацией понимается определение временнбго положения сигнальных импульсов с целью их дальнейшей селекции на фоне помех. I В общем случае операция селекции может рассмат-риваться как комбинация двух операций: 1) селекция пачки, т. е. определение времени ее прихода с точностью до Тп (рис. 4.4,6), 2) селекция импульсов, т. е. определение их временного положения в пределах периода повторения Геи с точностью до длительности импульса Тс.и (рис. 4.4,в). Результатом этих действий является установка стро- ) ГШ1 Г1 П 1иП П 1л п п л] JLjJl n ri rLlril n n n m L Рис. 4.4. Принцип селекции импульсных сигналов в РТС бов (рис. 4.4,г), в пределах которых осуществляется дальнейшая программная обработка принимаемых сигналов. Рассмотрим принципы построения цифровых обнаружителей, которые представляют наибольший интерес для применения в микропроцессорных системах. Начнем с простейшей задачи обнаружения неограниченной импульсной последовательности, что соответствует пачке Сигнал Сброс *- Г" , \ , 5г , , « Уз ПС Г~ Сагнап обнаружения большой длительности, значительно превышающей данный интервал накопления сигнала в обнаружителе или время обнаружения Го. Для такого сигнала оптимальный алгоритм обнару-жения строится на основе известного принципа синхрон-isHoro накопления [19] и при цифровой реализации мо--жет быть представлен структурной схемой на рис. 4.5, действие которой поясняется временными диаграммами иа рис. 4.6. Для работы любого цифрового обнаружите-  Рис. 4.6. Временные диаграммы к принципу работы МБН со сбросом ля (независимо от его структуры и принципа действия) необходимо прежде всего осуществлять операцию амплитудно-временного квантования принятой смеси сигнала И помех. Практически в обнаружителях используется только простейшая разновидность амплитудного квантования - бинарное квантование, так как связанные с этим упрощением потери эффективности обнаружения невелики [17, 18]. Схемы бинарных квантователей, осуществляющих эту операцию, подробно рассматриваются в [17]. Поэтому здесь предполагается, что на вход обнаружителя поступает результат квантования - [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [ 38 ] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] 0.001 |